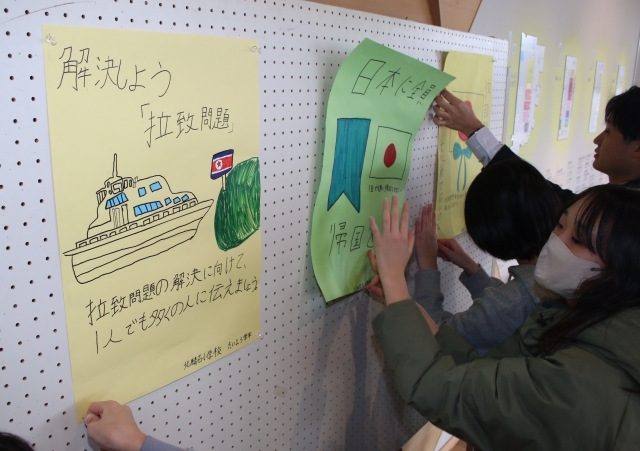

北鯖石小6年生が制作した拉致問題の早期解決を求めるポスター=市役所 (2025/03/04)

柏崎刈羽の卒業シーズンのトップを切って行われた産大附属高の卒業式=1日、同校体育館 (2025/03/03)

JAえちご中越の力間・経営委柏崎委員長(左奥)から門出米を受け取った柏総3年生=20日、同校 (2025/02/28)

>>過去記事一覧

「新しい をひらく」を統一テーマに、先ごろから開かれていた第1回市生涯学習フェスティバル(同実行委員会主催)が23日の最終ステージで、今年のイベントを締めくくった。会場の産文会館をフルに使ったイベントには、延べ約900人が訪れ、終日にぎわった。

午前9時半からバリアフリーカラオケ大会を皮切りに始まり、夕方まで多彩なプログラムが次々と繰り広げられた。この中で午後には、吉村孝司・新潟産大助教授をコーディネーターに、シンポジウム「大学とかしわざき」が行われ、各方面から5人が登壇。市内の2つの大学の学生と地域のかかわり、産業と大学との連携を考え合った。

壇上ではシンポジストがそれぞれの立場から話し、地濃茂雄・新潟工科大教授は「柏崎に大学が出来た価値観、恵まれた環境を市民1人ひとりから認識してもらい、豊かなふるさとづくりに努めてほしい」と提言。山形出身で新潟産大四年・斉藤由紀子さんは「柏崎は車なしではいられない郊外型。市内で夜遅くまで開いている店など、楽しめる所がない」と現状を訴えた。

地元の吉野康治・田尻地区コミュニティ振興協議会長は「今まで大学に対して無関心だった。大学の持つ若いエネルギーを利用しない手はない。地域活動に大学を取り入れたい」と語り、子どもを持つ兼業主婦の高橋夏子さんは「大学と地域の温度差があるようだ」とも。西川正男・サイカワ社長は「企業は、若く、ざん新な考えの出来る人が必要だ。2つの大学の価値をそこに見つけることが出来ると思う」と述べた。

これらに対して、吉村助教授は「市民にとっての大学、市民大学構想などがより実現化していければいい。大学、地域、行政が三位一体になって、21世紀に向けて歩んでいきたい」と結んだ。会場からは「行政の役割として、大学と地域の議論の場をつくるべきだ」「市民も大学にもっと関心を持って、講座や施設利用など具体的にかかわっていくように心掛ける必要がある」など積極的な意見が寄せられた。

(1999/11/25)

※柏崎日報社掲載の記事・写真は一切の無断転載を禁じます。

すべての著作権は柏崎日報社および情報提供者に帰属します。新聞記事・写真など、柏崎日報社の著作物を転載、利用するには、原則として当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。掲載についてのお問い合わせは、お電話 0257-22-3121 までご連絡ください。