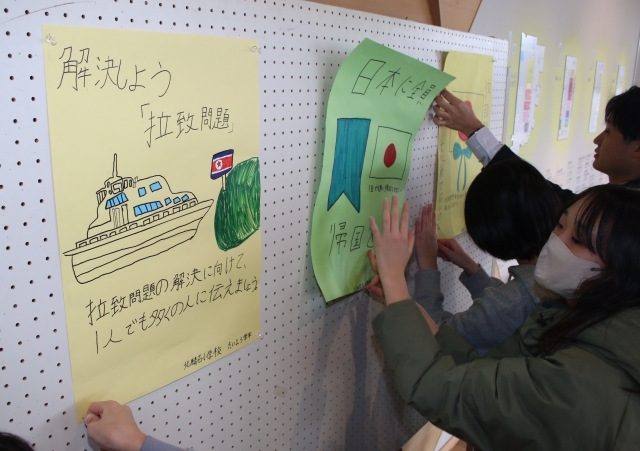

北鯖石小6年生が制作した拉致問題の早期解決を求めるポスター=市役所 (2025/03/04)

柏崎刈羽の卒業シーズンのトップを切って行われた産大附属高の卒業式=1日、同校体育館 (2025/03/03)

JAえちご中越の力間・経営委柏崎委員長(左奥)から門出米を受け取った柏総3年生=20日、同校 (2025/02/28)

>>過去記事一覧

さわやかな秋晴れに恵まれた4日、市内市野新田で「たんぼの学校」参加者らによる古代米の収穫作業が行われた。コメづくりがベテランの地域の人たちも初めて見る稲。「どんな味だろうか」と、参加した人たちは期待を込めて懸命に鎌(かま)を動かした。

たんぼの学校は、農山村の自然と文化にふれあう中で、水田や山林の持つ多面的な機能などに理解を深めてもらおうと、鵜川地区の人たち、市農業振興公社、農業関係機関などが実行委員会を構成して主催。今年は16家族57人が参加し、これまでにブナ林の散策、炭焼き、キノコ狩りなどを楽しんだ。

この日収穫した古代米(赤米)は、静岡県にある登呂遺跡博物館が弥生時代の「米づくり村」体験学習用として栽培しているもの。赤い色は慶事を意味することから、神事の際の供物としてささげられる貴重品だったと想像されている。たんぼの学校でこの種子を少し分けてもらい、公社で苗を育て、5月に参加者や地域の人たちが2アールの水田に植えた。一緒に田植えを行ったコシヒカリは9月に稲刈りを終えたが、古代米の実りは遅く、11月の声を聞いてようやく収穫出来るまでになった。

収穫には8家族30人と地元の人たち30人の60人が参加。子どもも大人も一生懸命に鎌を使って刈り取り、ハサに掛けた。稲の形も普段見ているものと感じが異なり、籾(もみ)の皮をむくとわずかに赤茶色。「どれくらいの量がとれるだろうか」「どんな味か」と地域の人たちも参加家族も興味津々。古代米はこの日の参加者で少しずつ分けるとともに、試食の機会も出来れば設けたいという。

(2000/11/ 7)

※柏崎日報社掲載の記事・写真は一切の無断転載を禁じます。

すべての著作権は柏崎日報社および情報提供者に帰属します。新聞記事・写真など、柏崎日報社の著作物を転載、利用するには、原則として当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。掲載についてのお問い合わせは、お電話 0257-22-3121 までご連絡ください。