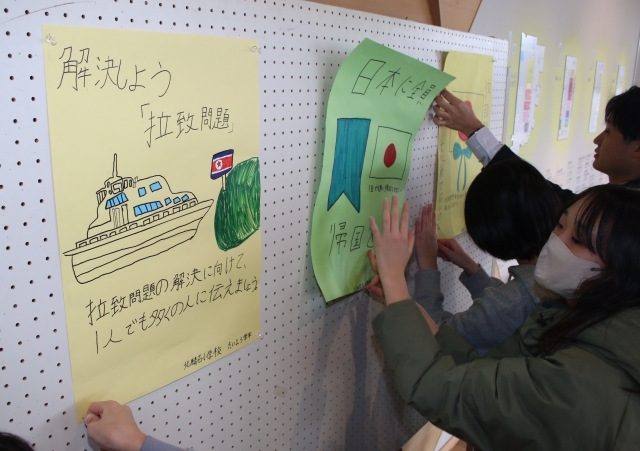

北鯖石小6年生が制作した拉致問題の早期解決を求めるポスター=市役所 (2025/03/04)

柏崎刈羽の卒業シーズンのトップを切って行われた産大附属高の卒業式=1日、同校体育館 (2025/03/03)

JAえちご中越の力間・経営委柏崎委員長(左奥)から門出米を受け取った柏総3年生=20日、同校 (2025/02/28)

>>過去記事一覧

新潟食糧事務所柏崎支所(武田清支所長)が12月20日現在でまとめた柏崎刈羽地方の大豆検査成績によると、大多数が普通大豆の3等に格付けされた。規格外はなく、集団転作による“大豆栽培元年”としてはまずまずのスタートとなった。

大豆はこれまで農家個々がわずかな面積で栽培してきたが、転作が強化される中で、昨年は郡市で生産組織を立ち上げて集団転作に取り組んだ。小国町の29.87ヘクタール、柏崎市の20.43ヘクタールをはじめ、高柳町5.1ヘクタール、刈羽村4.78ヘクタール、西山町7.07ヘクタールの合わせて67.25ヘクタールで作付けし、10月中旬に次々と収穫した。

12月20日までに検査を受けた大豆は大粒、中粒を中心に2,491袋(1袋30キロ)。郡市全体の等級は、和菓子、豆菓子や納豆など大豆の形のまま使うことになる普通大豆で1等が1.4%、2等7.1%、3等75.4%。また、みそ、豆腐、しょうゆなど特定加工用大豆への合格比率は16.1%で、合わせて100%。規格外はなかった。

このうち柏崎市は1等が5.5%、2等1.6%、3等74.6%、特定加工用18.4%となっている。ちなみに県全体では普通大豆1等が2.9%、2等15.2%、3等50.4%、特定加工用30.5%、規格外1.0%で、数値の違いはあるものの同じ傾向だ。

格落ち原因のほぼ80%は「しわ」。これは土の排水不良、雨や湿度などの天候、栽培技術の未熟さといった複数の原因が重なったものと食糧事務所では分析する。このほか特定の地域に豆が紫色に変色したものが多かった。今年は種まき・収穫・選別という一連の作業が機械によって行われた初年度でもあり、機械操作に不慣れなこともあって豆に傷をつけてしまったものも10%ほどあった。大豆の検査は1月末まで続く。

(2001/ 1/ 9)

※柏崎日報社掲載の記事・写真は一切の無断転載を禁じます。

すべての著作権は柏崎日報社および情報提供者に帰属します。新聞記事・写真など、柏崎日報社の著作物を転載、利用するには、原則として当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。掲載についてのお問い合わせは、お電話 0257-22-3121 までご連絡ください。