PHOTOニュース

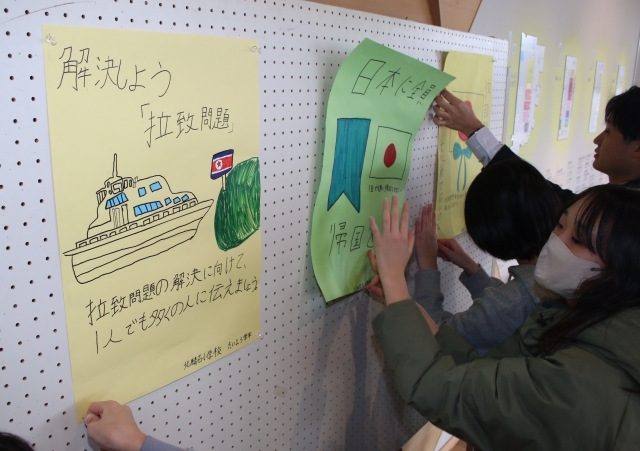

北鯖石小6年生が制作した拉致問題の早期解決を求めるポスター=市役所 (2025/03/04)

柏崎刈羽の卒業シーズンのトップを切って行われた産大附属高の卒業式=1日、同校体育館 (2025/03/03)

JAえちご中越の力間・経営委柏崎委員長(左奥)から門出米を受け取った柏総3年生=20日、同校 (2025/02/28)

>>過去記事一覧

善根の浄広寺で台座の中から地蔵尊頭部

市内善根(飛岡)の曹洞宗・浄広寺(水島文英住職)で13日、中越地震で被災して修理中の六地蔵石像の台座の中から、高さ約10センチの地蔵尊の頭部が見つかり、寺の関係者や工事の人たちを驚かせた。

同寺は1485(文明17)年の創建。参道の入り口に建つ六地蔵石像は高さ約4メートル、幅1.3メートル、厚さ40センチの大きな石に6体の地蔵尊と飛天が刻み込まれている。重さは約10トン。1842(天保13)年に建立された。この石は八石山から姿を現した巨石で、現在の長岡市小国町の石工によって地蔵尊が刻まれ、雪の日にそりの上に乗せ、村人が綱を引いて運んだとされる。途中、川の中に落ちてしまい、重くて動かなかったため、寺の十九世住職・至徳台淳大和尚が七日七夜の寒行を行うと、六地蔵石像は軽々と動き始め、台座の上におさまったと伝えられる。昨年の中越地震では六地蔵石像を支える台座が割れ、このままでは危険なことから、天保時代以来、初めて石を動かしたところ、台座の中の赤土の中から端正な顔立ちをした地蔵尊の頭部が出てきた。記録にはないが、地元には昔から「六地蔵の中には玉(たま)が入っている」という伝承があり、地蔵尊の頭(あたま)が見つかったことで、言い伝えが見事に証明された形だ。

(2005/ 6/13)

※柏崎日報社掲載の記事・写真は一切の無断転載を禁じます。

すべての著作権は柏崎日報社および情報提供者に帰属します。新聞記事・写真など、柏崎日報社の著作物を転載、利用するには、原則として当社の許諾を事前に得ていただくことが必要です。掲載についてのお問い合わせは、お電話 0257-22-3121 までご連絡ください。